住吉区その2〜帝塚山古墳群〜

前回は「帝塚山古墳」を取り上げました。

実はあまり知られてはいないのですが、かつてその周辺には現在わかっているだけで、他に4つの古墳がありました。南から弁天塚(べんてんづか)古墳、二本松(にほんまつ)古墳、万代(まんだい)古墳、大帝塚(だいてづかやま)古墳といいます。

弁天塚(べんてんづか)古墳

弁天塚古墳は、うえまち台地で一番南に位置する古墳で、南海電鉄高野線の「住吉東駅」を少し東に行ったところにその跡があります。あまり背丈のない樹木に覆われた5〜6メートルほど盛り上がった場所が墳丘で、5世紀末~6世紀ごろの前方後円墳と考えられています。昔、「住吉村字(あざ)弁天塚」という地名だったことから「弁天塚古墳」と呼ばれるようになったそうです。

墳丘上には今「東大禅寺(とうだいぜんじ)」というお寺が建っています。そこにある大阪市の顕彰史跡案内板には、江戸時代の『東摂陵墓図誌(とうせつりょうぼずし)』に描かれた古墳の図が紹介されています。そのころにはまだお寺はなく、樹木茂る墳丘がそのまま残っていました。

弁天塚古墳の少し南に「荘厳浄土寺(しょうごんじょうどじ)」があります。平安時代中期の創建と推定されているようですが、11世紀終わりごろ、白河天皇の勅命により住吉大社の津守國基(つもりくにもと)神主が再興したと伝わります。再興の際、土の中から「七宝荘厳浄土(しちほうしょうごんじょうど)云々」の銘の札が出土したので寺名にしたといわれます。

「八町四方の寺域」といいますから、かつての荘厳浄土寺はそうとう広大な敷地を所有していたようです。弁天塚古墳も寺域の中にあり、「浄土寺山」と呼ばれ、「玉津嶋(たまつしま)神社」が建っていました。『摂津名所図会』には「津守國基 浄土寺草創のとき玉津嶋明神の霊験を蒙(こうむ)るにより此地に勧請せしなるべし」とあります。高名な歌人でもある國基と、和歌の神様である紀州・玉津嶋神社のかかわりが『古今著聞集』にも見えるようですから、その縁でここにあるのでしょう。

「昭和23年に浄土寺山を売却することになり、山の上に東大禅寺さんが移ってこられた。寺域内に今も残る『青石の玉津嶋社』という碑を守っていただいています」と荘厳浄土寺のご住持は市民交流センター講演会で語っておられます。

玉津嶋神社、東大禅寺の経緯については若干わかりましたが、もともとの弁天山古墳の被葬者についてはまったく資料がありません。時代的には帝塚山古墳よりこちらの方が大伴金村に近いのですが、まったく可能性はないのでしょうか。

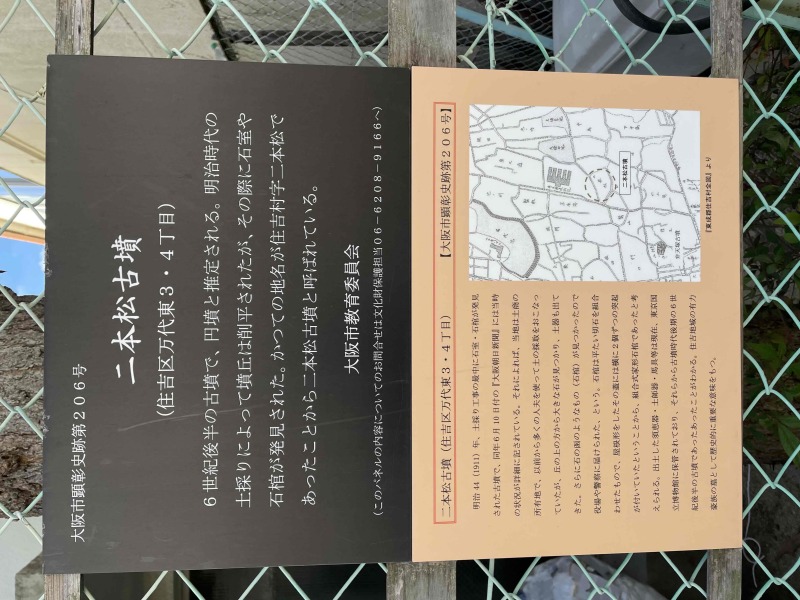

二本松(にほんまつ)古墳

弁天山古墳から少し北東へ行ったところ、現在の大阪急性期・総合医療センター(旧大阪府立病院)の南側一帯に「二本松古墳」はありました。昔の地名が「住吉村字(あざ)二本松」であったので、この名になったそうです。

出土品から6世紀後半の円墳であったようですが、残念ながら明治時代末期に採土で削られて消滅してしまいます。その際に出土した土器などの一部は東京国立博物館に所蔵されました。「土師器(はじき)把手付鉢(とってつきはち)」は文化庁ポータルサイト『文化遺産オンライン』にも掲載されています。また、馬の顔をきらびやかに飾ったという金銅製辻金具は大阪歴史博物館「発掘された日本列島2010」展(2011年開催)で展示されました。

文化遺産オンライン 土師器把手付鉢 https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/545909

大阪市教育委員会作成の説明文には「住吉地域の豪族の墓」としか記載されておらず、やはりここも被葬者はわからないようです。