算数、数学、理科を解くのに、知ってるとちょっと得するコツや心構えを、数学・理科・英語の指導に定評のあるKSP理数学院の鍵本聡先生にお聞きするコーナーです。

●基本的な問題はできるのに、少しひねった問題が出てくるととたんにできなくなります。どうすればいいでしょう?

お子さんの算数や数学の答案を見ていると、最初の方の基本問題はほとんどできているのに、後ろの方の文章題や応用問題が全然できていないことがありますよね。そういうお子さんには何が足りないのでしょう?

一言でいうと「先読み力」をつける必要があります。少し長くなりますが、例を使って説明していきます。次のような問題があるとしましょう。

「Aさんは文房具屋さんで赤のボールペンと黒のボールペンを合計30本買いました。黒のボールペンの値段は1本100円で、赤のポールペン1本の値段は黒のボールペン1本の値段より20%高いことがわかっています。そしてその合計金額は3240円でした。Aさんは赤のボールペンを何本買いましたか?」

こういう問題文を読んだ時に、文章題が苦手なお子さんは、たいてい問題文を読みながら、情報がスーッと頭の中を通り過ぎてしまうのです(笑)。

まずは問題文を読みながら「先読み」をしていくことが重要です。先ほどの問題文の場合だと「Aさんは文房具屋さんで赤のボールペンと黒のボールペンを合計30本買いました。黒のボールペンの値段は1本100円で、」の段階で、

「黒のボールペンを30本買ったら3000円だな」

と思いながら問題文を読み進めるわけです。さらにその続きで「赤のポールペン1本の値段は黒のボールペン1本の値段より20%高いことがわかっています。」という部分まで読むと、

「赤のボールペンの値段は1本120円だな」

「もしも赤のボールペンを30本買ったら3600円だな」

ということがわかりますよね。で、最後に「そしてその合計金額は3240円でした。」ときたので、

「なるほど、3000円と3600円の間の値段だな。真ん中の3300円より安いということは、黒の方が多かったのかな」

というあたりまで先読みできたら、この問題はかなり解けたようなものです。

小学生ならいわゆる鶴亀算で、全部黒だった場合の3000円より240円多く支払っていて、それは黒のボールペンと赤のボールペンの差額20円の積み重ねなので、

240÷20=12

すなわち「赤のボールペンは12本購入した」ことがわかりますし、中学生ならこの問題は連立方程式の問題ですので、

「黒のボールペンを x本、赤のボールペンを y本買ったとする。

x+y=30

100x + 120y = 3240

これらを解いて…」

という感じで問題が解けるわけです。 こんなふうに、問題文を読みながらどんどん情報を読み取っていく力を「先読み力」といいます。応用問題や文章題にはこの「先読み力」が必要だというわけです。

●「先読み力」をつけるにはどうすればいいのでしょう?

先読み力をつけるためには、数学の問題だけでなく、日常的に「…ということは」と考える練習が必要です。例えば夏休みの宿題で出された30ページの問題集があるとして、3時間で5ページ分の問題を解いて答え合わせもしたとしましょう。このときに「ということは、毎日3時間ずつ勉強したら、この問題集は30÷5=6日で仕上がるぞ」とかいうようなことを考えるわけです。「夏休みは40日あるから、最初の6日間は宿題に充てて、残りの30日ほどで別の問題集を1冊解こう!」といった感じです。

この「…ということは」という問いを常に持ちながら生活していると、文章題や応用問題が得意になるだけではなく、生活力が飛躍的にアップします。実はこれが重要なことなのです。

ちいさなお子さんの場合、保護者の方が一緒にいろいろ問いかけてあげましょう。例えば電車に乗ったら「たくさんお客さんがいるね。この車両には何人のお客さんがいるかな?」と聞いてみる。ぼーっと電車に乗るのもいいですが、お子さんというのはいろいろなことに興味津々なものです。いろいろ問いかけをしてあげることで、先読み力が自然と身につくものです。

また、小学生や中学生の場合、まずは文章題の問題文を少しずつ読んで「…ということは」という自分に問いかけをしながら読んでいく練習をしましょう。問題文がすーっと頭の外に出て行ってしまうようでは、なかなか文章題は解けないものです。

そうなんです。実は算数力・数学力で強くすることができる最も大切な力だといえるかもしれません。先読み力を付けることで、問題文を読んですぐに「この問題をこう考えると。こんな風に変形できるんじゃないか?」「ここに直線を引くとこの三角形とこの三角形は合同になるんじゃないか?」みたいな直感、いわゆるひらめきが生まれるようになります。この力をつける練習をしたかしないかで、社会に出てからも活躍度が大きく変わってきます。

KSP理数学院では、文章題をどのように読んでいくのか、というようなことも、丁寧に指導いたします。文章題や応用問題が苦手な方も、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。

鍵本聡先生へのお問い合わせは教室HPへ。

▽KSP 理数学院=東成区東小橋3‐1‐15NKBビル3階、電話06・4981・5292

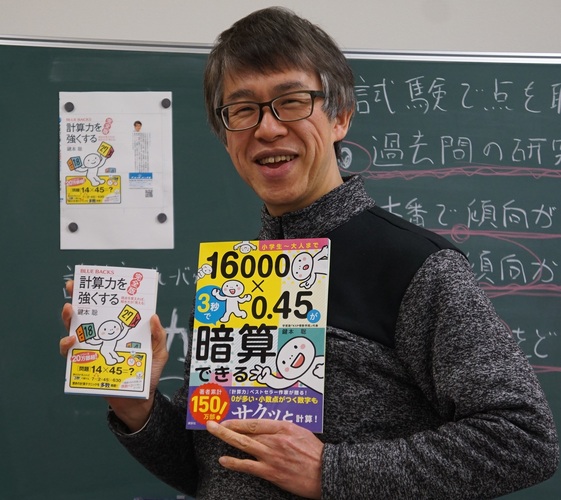

鍵本聡先生(KSP 理数学院代表) 京都大理学部・奈良先端大卒、数学教育のエキスパート。「計算力を強くする」シリーズや「16歳の教科書」など、著書は国内外で40冊に上る。