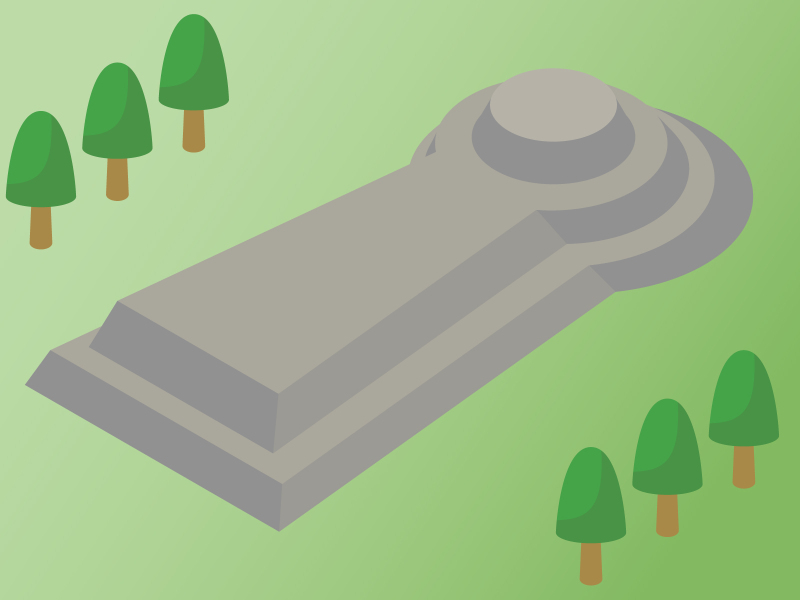

住吉区その2 〜帝塚山古墳群〜

さて、帝塚山古墳の被葬者のお話です。

大伴金村(おおとものかなむら)説

長く伝えられてきたのは、この地に住んでいたという古代有力豪族で当時の王権の最高権力者大連(おおむらじ)であった大伴金村。『万葉集』には山上憶良が、「大伴の御津」、また持統天皇が「大伴の高師の浜」(堺市高師浜)と記しています。大阪湾の広大な津を支配していた大伴氏の墳墓説は「さもありなん」なのです。

近年の調査では墳陵築造時期は4世紀末から5世紀初頭とされており、金村の活躍時期は5世紀後半から6世紀前半ですので、時代が合わないのとのことですが、さて。

鷲住王(わしすみのおほきみ)説

他に、讃岐と阿波の海部(あまべ)の祖で、履中天皇妃の兄である鷲住王説もありました。『日本書紀』に「住吉邑(ユウ)」に住んでいたとあり、江戸時代の『摂津名所図会』にも鷲住王の墳と記載されているそうなのですが、さて。

住吉仲皇子(すみのえのなかつのみこ)説

また、仁徳天皇の子で、謀叛で難波宮に火をつけたという住吉仲皇子説もあったそうです。『日本書紀』には住吉仲皇子、『古事記』では墨江之中津王、墨江中王と表記され、住吉と関わりがあることは間違いないのですが、さて。

浦島太郎(うらしまたろう)説

極めつけの地元伝承として「浦島太郎説」があります。

浦島伝説は丹後地方が有名ですが、『万葉集』にも「水江の浦島の子(みずのえのうらしまのこ)を詠む」とあり、「墨吉(すみのえ=住吉)に 帰り来たりて 家見れど 家も見かねて 里見れど 云々」と書かれていて、住吉の住人と思わせる内容となっています。

浦島太郎といえば「玉手箱」。この古墳の別名は「玉手塚」といいます。この辺りは「玉出岡(丘)」とも呼ばれていたそうで、そういえば少し北には「玉出」という地名が現在も残っています。また、大阪市の資料「大阪市の再発見!住吉文化レポート」によると、実際に現在の住吉区遠里小野あたりに「玉手箱」という地名と塚が残っていたのだそうです。驚きです。

古墳から少し南に行くと、現在は住吉大社の境内摂社となっている「大海(だいかい)神社」があります。この神社は神功皇后の時代、初めて住吉大社神主を任じられた田裳見宿禰(たもみのすくね)を祖とし、住吉大社の宮司を代々世襲していた津守氏のもともとの氏神とされています。祭神は竜宮に住む海神である豊玉彦命(とよたまひこのみこと)と豊玉姫命(とよたまひめのみこと)のニ柱。豊玉姫は「海幸彦山幸彦」の神話で山幸彦(火遠理命:ほおりのみこと)と結婚する相手として登場するのでご存知の方も多いことでしょう。山幸彦を助けた老人の名は住吉大神であると言われている塩土老翁(しおつつのおじ)。そして、何と言っても「豊玉」の「玉」ですから。また、この神社の鎮座地の西側は「玉手嶋」とも呼ばれていました。ついでに、社前にある井戸は「玉の井」といいます。

もう、竜宮に玉づくしとくるとワクワクしてしまいますね。

昔からこの地域で「玉」(=勾玉)の出土が多かったのかもしれません。「玉」は権力、財力の象徴です。被葬者探しは難しそうですが、海辺のこの地域を本拠地とし、海を支配して外交や交易で権力を握った海人族古代豪族であることは間違いない、ということのようです。

しかし、真偽のほどは別として、私個人としては地元伝承の「玉手箱」、浦島太郎説が一番夢があって楽しいように思うのですが、いかがでしょうか。

<メモ>

・帝塚山古墳 住吉区帝塚山西2丁目。南海電鉄高野線「帝塚山駅」西100m。