落語にはさまざまな職業が登場します。

演芸評論家の相羽秋夫さんならではの

切り口で落語国の仕事をみてみると……。

文/演芸評論家 相羽秋夫

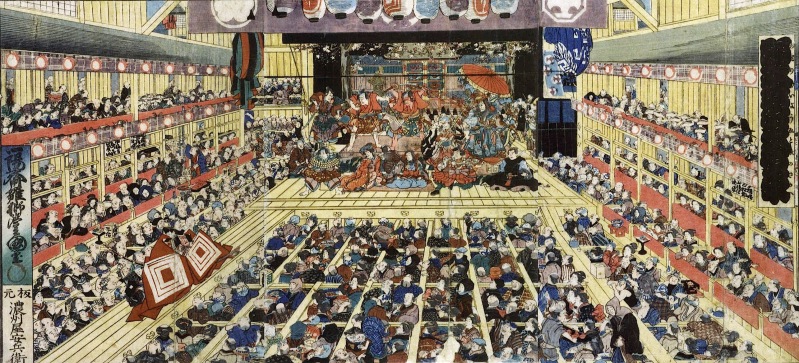

歌舞伎は、江戸初期に京都・鴨川の河原、今の南座の辺りで、出雲の国からやってきた阿国(おくに)が、「かぶき踊り」を演じたのが始まりとされている。この阿国が、歌舞伎役者の第1号である。その後、市川團十郎、坂田藤十郎などの名人上手が現われ、江戸中期以降、人々の最大の娯楽になった。

上方は「和事(わごと)」と言って、男女の情愛を描いた物語、江戸は「荒事(あらごと)」と称する武士を主人公とする演目が中心になった。花道や回り舞台なども考案され、老いも若きも、歌舞伎見物が生活の一部になっていった。

こうした役者の1人に中村仲蔵がいた。役者の名門の出身でないと大看板になれないシステムが確立されていた1700年代に、実力で名を成した。ことに「忠臣蔵」で新しい工夫をこらし、仲蔵の人気と立場を不動のものにした。紹介する落語は、仲蔵がかけ出しの頃のエピソードを描く。

仲蔵に、「忠臣蔵」五段目の定九郎の役が与えられた。あまり重要な役でなく、人目にも付かない、いわば損な役どころである。そこで仲蔵は、これまでの演出ではなく、なんとか新機軸を出したいものだと考える。

しかし、良い案を思いつくわけでもなく、悶々と日を送る。仏に願をかけて日参しているある日、帰り道で雨に降られ、雨やどりに近くの麦麺屋に入る。そこへ、壊れた蛇の目傘を半開きにした浪人が駆け込んでくる。「これだ!」と仲蔵は、その浪人姿を真似て舞台に上がるや大受けに受け、中村仲蔵の名は江戸っ子の間で有名になる。

仲蔵の名跡は現在では途絶えているが、明治初期までは3代目が名優との評価を欲しいままにした。

昔も今も歌舞伎役者は、どこか艶(なまめ)いていて、妖(あや)しい。

#うえまち台地 #上町台地 #大阪市 #落語 #職業 #中村仲蔵 #歌舞伎