ライター・編集者 松本正行

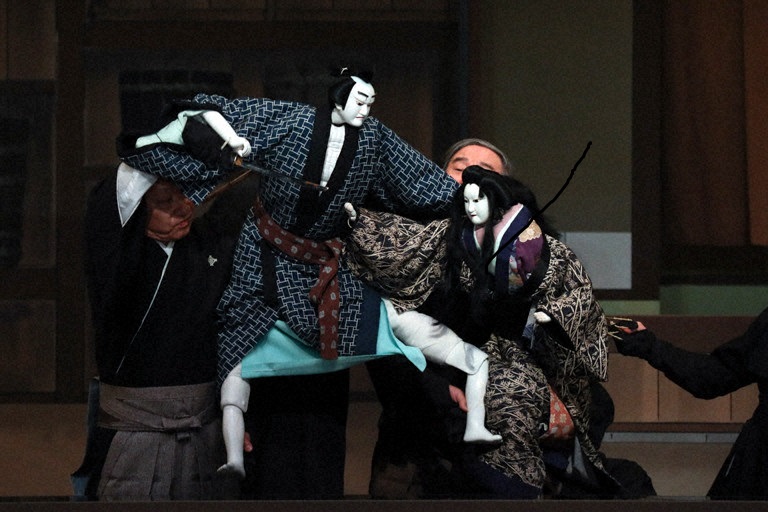

この連載も3回目。このあたりで簡単に文楽の歴史を紹介しておきましょう(写真は、R6年夏休み文楽特別公演『女殺油地獄』より)。

文楽は「人形浄瑠璃」ともいわれますが、人形芝居そのものは平安のころにはすでに存在していました。それとは別に楽器を演奏し聞かせる芸能があり、これを浄瑠璃と呼びます。その2つが合わさってできたのが人形浄瑠璃=文楽。徳川家康が江戸幕府を開いたころには、ほぼいまに近い形だったといわれています。

そこに登場したのが竹本義太夫です。1684年、彼が道頓堀に竹本座を立ち上げ、近松門左衛門の『出世景清』を上演したところ評判を呼んだのでした。稀代の名作『曽根崎心中』が誕生したのは、それからしばらくしてのことで(1703年)、これによって世話物(世話物については次回ご紹介します)という、いままでにないジャンルも確立され、大坂を代表する庶民の娯楽となります。

実は、いま紹介した竹本義太夫と近松門左衛門は、上町台地と縁浅からぬものがあるのです。竹本義太夫は天王寺村の生まれで(堀越神社から南に約100mの場所に『竹本義太夫生誕碑』が建ちます)、墓があるのは四天王寺近くの超願寺。近松の墓も谷町8丁目の妙法寺跡に残されています(道路の真ん中に立つ楠木大明神の近くです)。

そうえいえば、現代の文楽をテーマにした三浦しをん作『仏果を得ず』でも、主人公の住まいは生國魂神社近くのラブホテルの中、でした。文楽作品に登場する上町台地となるともうキリがありません。このあたりについては、また改めてということで。

筆者紹介:上町台地上にある高津高校出身。新聞社・出版社勤務を経て、現在、WEBや雑誌等で活躍中。NPO法人「まち・すまいづくり」会員。